物の名前が出てこないのは認知機能低下のサイン?今日からできる予防・改善法

福島県いわき市で活動している健康運動指導士、介護予防運動指導員の手塚幸恵です。

認知機能低下予防が期待できるシナプソロジー®というエクササイズの教育トレーナーであり、メンタルトレーナでもあります。運動することは脳の認知機能に良い影響を与えることが分かっています。運動のこと脳のことを分かりやすくお伝えし、運動実践につなげていただきたいと思っています。

最近こんなこと、ありませんか?

「この前テレビで見たあの俳優さん、ほら、ほら…名前が出てこない!」

「冷蔵庫のあれ、取ってくれる?…えっと、赤いフルーツの…そうそう、トマト!」

こんなやり取り、最近増えていませんか?

友人とのおしゃべりの途中で「言葉が出てこない」と気まずい沈黙が流れたり、買い物中に“あれ”を思い出せず、家に帰ってから「あー!思い出した!」と悔しい思いをしたり…。

実はこれ、多くの方が経験する自然なことです。

でも、「歳だから仕方ない」と放っておくと、少しずつ脳の働きが鈍くなり、将来的に認知症リスクを高めることもあるのです。

私の脳トレ!?母との会話

母との会話で、時々「脳トレみたいだな」と感じることがあります。

テレビを観ながら、母がこう言うのです。

「ほれ、この人、あの人と結婚した人だよね?」

「この間、あの芸能人が行ってた、あれどこだっけ?」

まるでクイズ番組です。私はヒントを頼りに答えを探す係。

みなさんも、家族との会話で似たようなこと、ありませんか?

こうした現象は、年齢を重ねると誰にでも起こる自然な変化です。

でも、脳の働きを理解して対策すれば、改善できます。

この記事では、

-

なぜ名前が出てこなくなるのか

-

放置した場合の危険性

-

今日からできる脳トレ習慣

をわかりやすく解説します。

なぜ名前が出てこない?脳の仕組みを知ろう

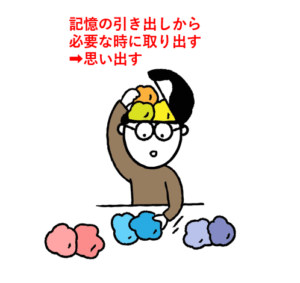

記憶の「引き出し」が開けづらくなる

脳は、覚えた情報を「記憶の引き出し」にしまっているようなものです。

例えば「トマト」という言葉は“野菜”の引き出しに入っています。必要なとき、脳の司令塔である**前頭前野(ぜんとうぜんや)**が引き出しを開けて取り出します。

しかし、加齢やストレス、運動不足によってこの前頭前野の働きが弱まると、引き出しがスムーズに開かなくなります。すると、「頭ではわかっているのに口から出てこない」状態になるのです。

【会話の例】

Aさん:「昨日の夕飯に作ったのよ、えっと…あの丸くて赤い野菜、スープに入れたのよ」

Bさん:「トマト?」

Aさん:「そうそう、それ!」

これは“記憶の引き出し”が少し錆びついている状態。放っておくと、引き出しを開ける力がどんどん弱くなってしまいます。

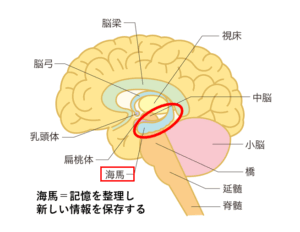

「海馬(かいば)」の衰えも影響

記憶を整理し、新しい情報を保存するのが海馬。

この海馬は、年齢とともに縮みやすく、脳の中でも特に早く老化が進む部分です。

海馬の働きが弱まると、新しい情報を覚えるのが難しくなったり、すでに覚えていた単語を思い出しにくくなったりします。

【よくある場面】

スーパーで顔見知りの人に会ったのに、名前が出てこない。

「誰だっけ…?喉まで出かかってるのに!」とモヤモヤ。

別れたあとに「あ!○○さんだった!」と気づく。

こうしたことが頻繁になると、少し注意が必要です。

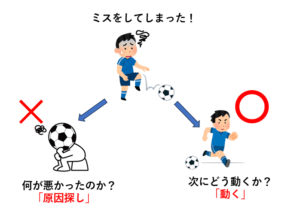

放置するとどうなる?脳がサビつく危険信号

名前が出てこないこと自体は問題ではありません。

しかし、

「昨日の食事を思い出せない」

「慣れた道で迷う」

「言葉が極端に出てこない」といった状態が続く場合は、認知症の初期サインの可能性があります。

脳は使わない部分から衰えます。

運動しないと筋肉が減るように、使わない脳の回路も細くなっていくのです。

この状態を放置すると、

「思考のスピードが遅くなる」

「意欲が低下する」

「外出が面倒になる」など、生活の質が徐々に下がってしまいます。

つまり、「名前が出てこない」という小さな変化は、脳の健康を見直すチャンスでもあるのです。

脳を若々しく保つ3つの習慣

「最近、言葉が出づらい」と感じたら、それは脳を鍛えるサイン。

ここでは、科学的に効果が認められている3つの習慣を紹介します。

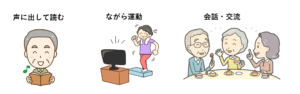

習慣① 脳を動かす「知的活動」

なぜ効果があるのか?

脳は筋肉と同じで、使うほど強くなります。

特に言葉や記憶を司る「前頭前野」や「言語野」は、読書や会話、書き物などで刺激を受けると活発に働きます。

新聞や本を読むこと、日記を書くことなど、頭を使って整理する行動は、脳に強い刺激を与える「思考のトレーニング」です。

おすすめの方法:声に出して読む

声に出して読むことで、目・口・耳を同時に使います。これは脳の活性化にとても効果的。

「新聞の見出しを読むだけ」「短い詩を声に出すだけ」でもOK。

人と話す機会が減った方こそ、意識して声を出す習慣をつけてみましょう。

習慣② 運動で「脳の血流」を良くする

なぜ効果があるのか?

脳は血液から酸素と栄養を受け取っています。

そのため、血流が悪いと脳細胞の働きが鈍り、集中力や記憶力が下がってしまいます。

有酸素運動(ウォーキングや体操など)は、脳の血流を良くし、記憶をつかさどる海馬を活性化させます。

また、運動中には「BDNF(脳由来神経栄養因子)」という物質が分泌され、脳の神経細胞を修復・保護してくれるのです。

おすすめの方法:ながら運動

・歯みがきしながらかかと上げ

・テレビを見ながら足踏み

・洗い物をしながら片足立ち

長時間続ける必要はありません。

「30分に1度は立ち上がる」だけでも、脳の血流が改善します。

習慣③ 人と話して「言葉の回路」を鍛える

なぜ効果があるのか?

会話は脳トレの王様です。

相手の話を聞いて、自分の言葉で返す――このプロセスでは、聴覚・記憶・感情・思考が一度に働きます。

雑談は特に効果的です。予想できない展開に対応することで、脳がフル回転します。

おすすめの方法:「あいさつから始めよう」

1日1回、人と会話することを意識してみましょう。

「今日はいい天気ですね」「お元気でしたか?」といった短い一言でも立派な脳トレです。

まずは、「あいさつ」から始めてみましょう。

外出が難しい方は、電話やビデオ通話でも構いません。

大事なのは「話そうとする気持ち」です。

まとめ:脳は何歳からでも鍛え直せる!

1️⃣ 知的活動で脳を動かす

2️⃣ 運動で血流を良くする

3️⃣ 会話で言葉の回路を鍛える

この3つを毎日の生活に少しずつ取り入れることで、脳は確実に若返ります。

「名前が出てこない」と感じたら、それは脳のSOSではなく、

「もっと使ってほしい」という合図。

脳は年齢に関係なく、刺激を与えれば必ず応えてくれます。

今日から少しだけ、脳が喜ぶ行動を始めてみましょう。

きっと「あれ、これ」が減り、会話もスムーズになりますよ。

健脚健脳の「健康体操教室」を行っています

いわき市郷ケ丘において健康体操教室を開催しています。

自立と自律を目指して、誰でも無理なく、笑顔でできる体操をモットーに行っています。

出張教室も行っております。「うちの地区でも開講してほしい」などご要望承ります。

ご興味ある方はぜひ!見学や体験にお越しください。

お問い合わせはこちらより090-6274-6141