「やる気が出ない」「楽しめない」は脳のSOSかも?認知機能低下のサインと今日からできる予防策

福島県いわき市で活動している健康運動指導士、介護予防運動指導員の手塚幸恵です。

認知機能低下予防が期待できるシナプソロジー®というエクササイズの教育トレーナーであり、メンタルトレーナでもあります。運動することは脳の認知機能に良い影響を与えることが分かっています。運動のこと脳のことを分かりやすくお伝えし、運動実践につなげていただきたいと思っています。

「最近、何だかやる気が出ない・・・」それ、脳の衰えかもしれません

「最近、何だかやる気が出ない…」

「やろうとは思うんだけど、どうにも腰が重くて…」

「前は楽しめた趣味も、最近は気が乗らない」

こうした変化を「年のせい」にして諦めていませんか?

年齢を重ねると、体力の衰えや生活の変化に伴って、気分が沈みがちになることもあります。

しかし、それは単なる「気分の問題」ではなく、「認知機能が少しずつ低下しているサイン」かもしれません。

放っておくと、認知症の前段階である「軽度認知機能障害(MCI)」に進行する恐れもあります。

今回は、「面倒くさい」「楽しめない」といった感情が、なぜ脳からの危険信号なのかを分かりやすく解説します。

さらに、その予防策として今日から実践できる習慣を具体的にご紹介します。

この記事を読めば、「あの頃のように日々を楽しむ生活」を取り戻すヒントがきっと見つかるはずです。

なぜ「面倒くさい」「楽しくない」は認知機能低下のサインなのか?

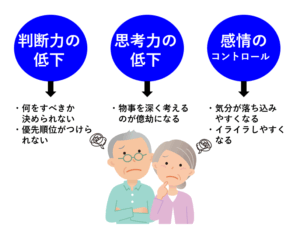

① 脳の「やる気スイッチ」が反応しなくなる理由:前頭前野の機能低下

「面倒くさい」と感じるのは、決して単なる怠け心ではありません。実は、脳の前頭前野という部分の働きが関係しています。

前頭前野は、脳の司令塔のような役割を担っており、やる気や注意力、集中力、感情のコントロール、そして判断力などを司っています。

この部分の働きが低下すると、日常のちょっとしたことでも「やる気が出ない」「考えるのが億劫」と感じやすくなるのです。

前頭前野の機能がうまく働かなくなると、以下のような状態になり、「面倒くさい」「何となくやる気が出ない」と感じやすくなります。

日常生活では、こんな変化はありませんか?

• 朝起きても、何をしたらいいか分からない、考えるのが億劫になった

• 買い物に行くのが面倒で、冷蔵庫の中のもので済ませてしまうことが増えた

• 趣味だった園芸や手芸に、なんとなく手がつかなくなってきた

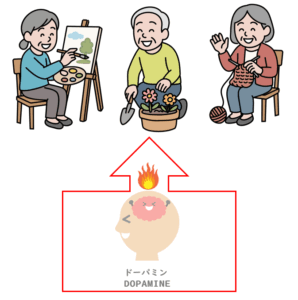

② 好きだったことが「楽しめない」のはなぜ?:脳の報酬系の変化

「昔は編み物が大好きだったのに、今は何となく手につかない」

「ガーデニングも面倒で放置気味」

こうした気持ちの変化には、脳の「報酬系」という神経回路が関係しています。

報酬系とは、達成感や楽しさ、喜びを感じさせる回路のことで、ドーパミンという神経伝達物質が大きく関与しています。

ドーパミンが分泌されることで「楽しい」「もっとやりたい」といった意欲が生まれるのです。

しかし、加齢やストレス、生活の単調化などによって、この報酬系がうまく働かなくなると、何をしても「楽しい」と感じにくくなります。

「テレビを観ても笑えない」「孫と遊んでも心が動かない」といったように、喜びや感動が薄れていると感じたら、心だけでなく脳の状態にも目を向けてみましょう。

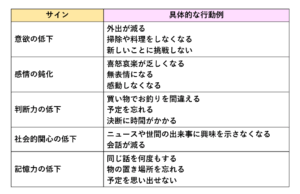

こんな人は要注意!脳が出している小さなサイン

認知機能の低下は、ある日突然起こるものではありません。日常生活の中で少しずつ、しかし確実に進行していきます。

以下のような変化を感じたら、それは脳からの「赤信号」かもしれません。

具体的には、

• 今日、何をするか考えるのが面倒になってきた

• 料理の段取りがスムーズにいかない、時間がかかるようになった

• 外出するのが億劫になってきた、家にいることが増えた

• 家族や友人に「また同じ話をしているよ」と指摘された

• カレンダーを見ても予定を忘れてしまうことがある

これらのサインは「年のせいかな」と見過ごされがちですが、これらは脳の働きが変化している、つまり認知機能が低下し始めているサインかもしれません。

早期に気づき、対策を講じることが非常に重要です。

今日からできる!認知機能低下を防ぐ5つの習慣

では、どうすれば脳の働きを保ち、認知機能の低下を防げるのでしょうか?今日から誰でも実践しやすい習慣を5つご紹介します。

① 「習慣」を変えて脳を目覚めさせよう

脳は変化に敏感な器官です。逆に言えば、「いつもと違うこと」をするだけで脳は刺激を受け、活性化されます。

• 散歩の通る道を変えてみる

• 利き手と逆の手で歯を磨いてみる

• 料理のレシピを少し変えて、新しい味に挑戦してみる

• いつも見るテレビ番組とは違うチャンネルに変えてみる

こうしたちょっとした変化でも、脳の前頭前野や海馬(記憶を司る部分)を刺激し、脳の活性化に繋がります。

② 「人との会話」で記憶力・思考力アップ

「人と話すのが面倒」「会話が疲れる」と感じ始めたら要注意です。

人と話すことは、思考力、言語力、記憶力など、多くの認知機能を同時に使う高度な作業であり、脳にとって最高のトレーニングになります。

「今日は誰とも話していないな」と思ったら、電話でも構いませんから、家族や友人に話しかけてみましょう。

意識的に「毎日5分でも誰かと話す」ことを習慣にすると、脳の働きが活性化されます。

③ 「運動」で脳に酸素を送り込もう

ウォーキングやラジオ体操などの軽い運動は、血流を改善し、脳に新鮮な酸素と栄養を届けてくれます。

特に、有酸素運動は認知症予防に効果があることが多数の研究で証明されています。

「面倒だから今日はやめておこう」と思った日でも、「10分だけ」と時間を決めて始めてみましょう。

継続することで、脳の健康維持に大きく貢献します。

④ 「好きなこと」を諦めないで続ける工夫

「何だか楽しくない」「飽きてしまった」と感じても、すぐにやめてしまわずに、まずは「触れてみる」ことが大切です。

• ピアノの前に5分だけ座ってみる

• 畑に出て空を見上げてみる、土に触れてみる

• 毛糸を手に取ってみる、編み針を握ってみる

こうした小さなきっかけが再び脳を動かし、失いかけていた意欲を取り戻す第一歩になります。

かつて好きだったことを少しずつ再開することで、脳の報酬系が刺激され、「楽しい」という感情がよみがえる可能性があります。

⑤ 「食事」で脳の材料を取り入れる

脳の機能を良好に保つには、適切な栄養も欠かせません。

特に注目したいのは以下の栄養素です。

• DHA、EPA(青魚に多く含まれる脂肪酸): 神経細胞の働きをサポートし、脳の炎症を抑える効果が期待されます。

• ビタミンB群(豚肉、大豆、卵など): 神経伝達物質の生成に関わり、脳のエネルギー代謝を助けます。

• 抗酸化物質(緑黄色野菜、ナッツ類、ベリー類など): 脳細胞を酸化ストレスから守り、老化を抑制します。

「食べるのが面倒」と感じる日でも、手軽に摂れる納豆や豆腐、缶詰の魚などを活用して、無理なく脳に必要な栄養素を補給する工夫をしましょう。

予防のカギは「放っておかない」こと

「何となく気力がないけれど、歳のせいかな…」「昔ほど楽しいことがないけれど、仕方ないよね…」

そうやって、自分の状態を「年齢のせい」にしてしまう人がとても多いのが現状です。

しかし、「面倒くさい」「楽しくない」という感情は、脳からの異変を知らせる大切なサインかもしれません。

その声に早く気づき、適切な対策を講じることで、認知症の発症をグッと遅らせることができます。

逆に、「何もせずに見過ごす」ことで、ある日突然、認知機能の著しい低下に気づくことにもなりかねません。

今からでも脳は若返る!

脳は年齢にかかわらず、適切な刺激を与えれば何歳からでも変化し、新しい神経回路を形成する能力(脳の可塑性)を持っています。

「こんなことで変わるの?」と思うような小さな習慣の積み重ねが、未来の自分を守る力になるのです。

もし今、あなたが「面倒くさい」という感情に少しでも囚われているとしたら、それはあなたの脳が「もっと刺激が欲しいよ」「もっと活動したいよ」と知らせてくれているのかもしれません。

その声に耳を傾けて、今日の「面倒くさい」を「ちょっとやってみようかな」に変えてみませんか?

あなたの脳は、まだまだ若返る可能性を秘めています。

• いつも見ているテレビ番組を、今日は違うチャンネルにしてみようかな?

• 庭の草むしり、全部は無理でも、この一角だけやってみようかな?

• 昔のアルバム、久しぶりに開いてみようかな?新しい発見があるかもしれない

さあ、あなた自身の未来のために、今日から少しずつ、できる何かを始めてみませんか?

健脚健脳の「健康体操教室」を行っています

いわき市郷ケ丘において健康体操教室を開催しています。

自立と自律を目指して、誰でも無理なく、笑顔でできる体操をモットーに行っています。

出張教室も行っております。「うちの地区でも開講してほしい」などご要望承ります。

ご興味ある方はぜひ!見学や体験にお越しください。

お問い合わせはこちらより090-6274-6141